-

1Die PLZ muss 5 Ziffern enthalten. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe.

-

2

-

3

-

1Die PLZ muss 5 Ziffern enthalten. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe.

-

2Wohnfläche

-

1Die PLZ muss 5 Ziffern enthalten. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe.

-

2

-

-

1Die PLZ muss 5 Ziffern enthalten. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe.

-

2

Jetzt Heizöl-Preis berechnen

Die PLZ muss 5 Ziffern enthalten. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe.

Liefermenge in Litern

8000 L

Jetzt Erdgas-Tarife berechnen

Die PLZ muss 5 Ziffern enthalten. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe.

Wohnfläche

120 m²

Jetzt günstige Tarife mit und ohne Bonus sichern!

Jetzt Ökostrom-Tarife berechnen

Die PLZ muss 5 Ziffern enthalten. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe.

Personen im Haushalt

2 Personen

Jetzt günstige Tarife mit und ohne Bonus sichern!

Jetzt Wärmestrom-Tarife berechnen

Die PLZ muss 5 Ziffern enthalten. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe.

Wohnfläche

m2

Jetzt Erdgas-Tarife berechnen

Die PLZ muss 5 Ziffern enthalten. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe.

Wohnfläche

120 m²

Jetzt günstige Tarife mit und ohne Bonus sichern!

Jetzt Ökostrom-Tarife berechnen

Die PLZ muss 5 Ziffern enthalten. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe.

Personen im Haushalt

2 Personen

Jetzt günstige Tarife mit und ohne Bonus sichern!

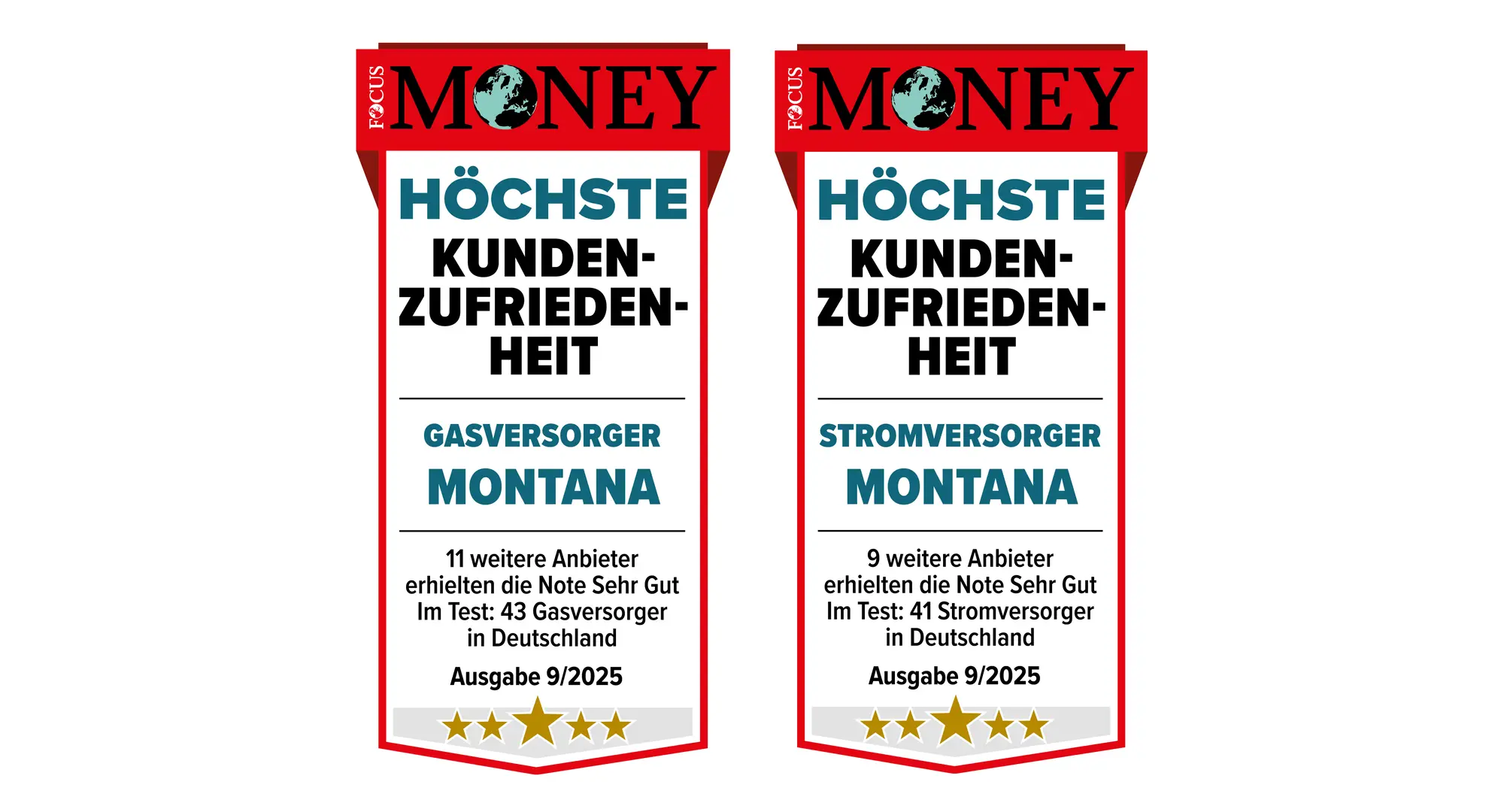

Ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine hervorragende Servicequalität werden uns regelmäßig von unabhängigen Instituten bestätigt, die den Markt der Strom- und Erdgasanbieter untersuchen. Auch über 600.000 Kunden in Deutschland und Österreich sind ein Beleg für faire Strom- und Erdgaspreise und erstklassigen Service.

Neben Ökostrom und Erdgas bieten wir technische Serviceleistungen rund um Ihre Heizung sowie günstiges Heizöl für München und ganz Bayern an.

Aktuelles

Jetzt Heizöl-Preis berechnen

Die PLZ muss 5 Ziffern enthalten. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe.

Liefermenge in Litern

8000 L

Jetzt Erdgas-Tarife berechnen

Die PLZ muss 5 Ziffern enthalten. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe.

Wohnfläche

120 m²

Jetzt günstige Tarife mit und ohne Bonus sichern!

Jetzt Ökostrom-Tarife berechnen

Die PLZ muss 5 Ziffern enthalten. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe.

Personen im Haushalt

2 Personen

Jetzt günstige Tarife mit und ohne Bonus sichern!