CO2-Preiskorridor

Das kommt 2026 auf Eigentümer und Mieter zu

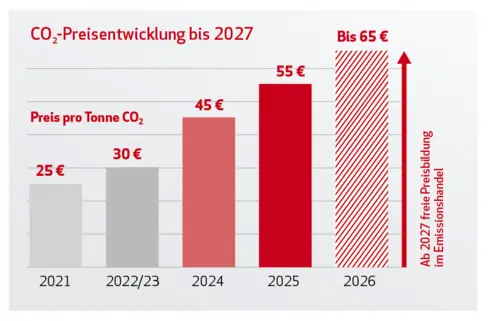

Der CO2-Preis stieg zum Jahresbeginn 2025 auf 55 Euro pro ausgestoßener Tonne Kohlendioxid. Damit ist die letzte Stufe der festen CO2-Bepreisung erreicht. Ab 2026 wird der Zertifikatepreis durch den Markt bestimmt.

Wer mit Gas heizt, zahlt durch den höheren CO2 -Preis netto rund 0,18 Cent mehr pro Kilowattstunde als noch 2024. Für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt in einer Wohnung mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden Erdgas sind das rund 36 Euro mehr pro Jahr.

Geschichte des CO2-Preises

Grundlage für die Preissteigerungen ist das deutsche BEHG (Brennstoffemissionshandelsgesetz). Dessen Ziel ist es, den Treibhausgasausstoß im Verkehrs- und Gebäudesektor durch die Einführung eines nationalen Handels für CO2 -Emissionen aus fossilen Brennstoffen zu reduzieren.

- Klimaschutz: Reduktion von CO 2-Emissionen im Einklang mit nationalen und europäischen Klimaschutzzielen, insbesondere dem Klimaschutzgesetz und den Pariser Klimazielen.

- Einführung eines CO2-Preises: Durch die Bepreisung der Emission von Treibhausgasen sollen fossile Energieträger wie Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas schrittweise teurer werden, um den Verbrauch zu senken und Anreize für klimafreundliche Alternativen zu schaffen.

- Marktwirtschaftliches Anreizsystem: Unternehmen, die fossile Brennstoffe in Verkehr bringen (z. B. Mineralölunternehmen), müssen Emissionszertifikate kaufen, was langfristig zu Verhaltensänderungen und Investitionen in klimafreundliche Technologien führen soll. Die Unternehmen geben diese Kosten an Kunden weiter, was das Verbraucherverhalten verändern soll.

Der Handel mit den CO2 -Verschmutzungsrechten (Emissionshandel) startete 2021 mit einem fixen CO2 -Preis von 25 Euro pro Tonne und soll wirken wie eine Steuer. Bis 2025 stieg der Preis schrittweise auf 55 Euro.

So geht es weiter

2026 wird der Zertifikatepreis durch Versteigerungen in einem Preiskorridor von 55 Euro bis 65 Euro pro Tonne CO2 ermittelt.

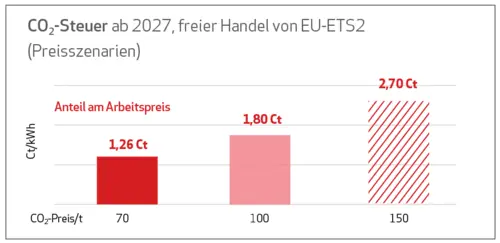

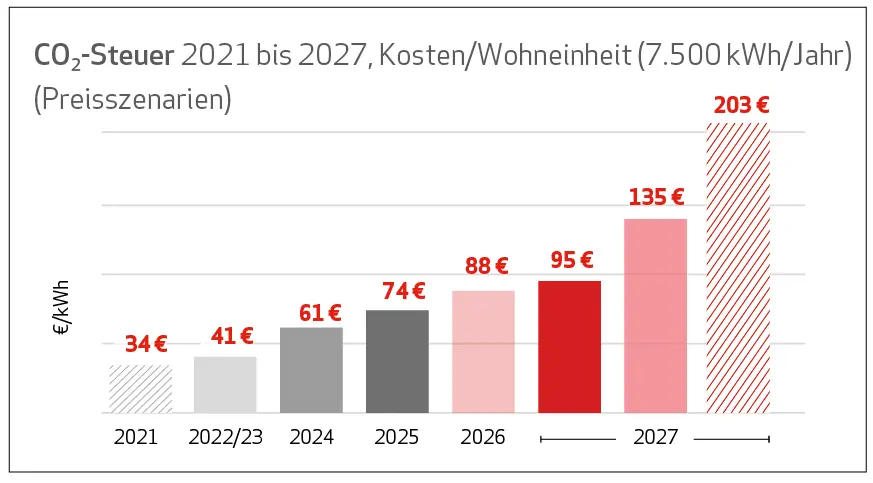

Ab 2027 gibt es dann eine Umstellung: Es wird EU-weit ein CO2-Emissionshandel für Gebäudewärme und den Verkehrssektor eingeführt, dessen Preis sich am Markt bildet. In einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) heißt es, aufgrund der strikten europäischen Emissionsobergrenzen und teilweise geringen Fortschritte bei der Dekarbonisierung in Europa werde erwartet, dass der CO2-Preis für Kraft- und Brennstoffe deutlich steigen. Studien zufolge seien Preise zwischen 70 und 150 Euro je Tonne möglich.

Wie sich die CO2 -Preisentwicklung auf die Heizkostenentwicklung für Erdgasendverbraucher auswirken könnte, zeigen die nachfolgenden Grafiken:

Kommt ein Klimageld?

Die Milliardeneinnahmen aus der CO2-Bepreisung fließen in den Klima- und Transformationsfonds (KTF), einen Sondertopf des Bundes. Aus diesem werden Projekte zum Umstieg auf klimafreundliche Technologien finanziert – etwa für den Heizungstausch. Aus den steigenden Einnahmen könnte ein Klimageld für Bürger finanziert werden, als Ausgleich zu den steigenden CO2-Preisen. Die zerbrochene Ampelkoalition hatte die Einführung eines Klimagelds versprochen, es jedoch nicht mehr zur Umsetzung gebracht. Der aktuelle Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD enthält dazu keine Vereinbarung.

Vermieteranteil an den CO2-Kosten

2023 trat das Gesetz in Kraft, das die Aufteilung der Kosten der CO2-Abgabe zwischen Vermietern und Mietern in zehn Stufen staffelt: Je nach Emissionshöhe des Gebäudes zahlen Mieter einen Anteil zwischen fünf Prozent und 100 Prozent (bei sehr effizienten Gebäuden mit dem Energiestandard EH55) der CO2-Kosten für die Wohnung – Vermieter jeweils den Rest. Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden:

Mietwohnungen mit Zentralheizung

Der Brennstofflieferant stellt für die Liegenschaft eine Rechnung aus, die neben den Brennstoffkosten die insgesamt verursachten CO2-Emissionen sowie die dazugehörigen Kosten ausweist. Der Verwalter bzw. sein beauftragter Messdienstleister ermittelt dann die Kostenaufteilung auf die einzelnen Wohneinheiten im Rahmen der jährlichen Heizkostenabrechnung. Dabei wird die Immobilie in das Zehn-Stufen-Modell eingeordnet. Auf dieser Basis erfolgt die Verteilung der CO2-Kosten der einzelnen Wohneinheiten auf Mietende und Vermietende.

Mietwohnungen mit Etagenheizung oder vermietete Einfamilienhäuser

Mieter erhalten selbst die Rechnung über den Brennstoff. In dieser Rechnung ist der CO2 -Preis ausgewiesen, den der Mieter mit eigenem Vertrag mit einem Energieversorger zunächst komplett bezahlen muss. Der Mieter kann gegenüber dem Vermieter jedoch den Kostenanteil, der vom Eigentümer zu tragen ist, innerhalb von zwölf Monaten nach Erhalt der Rechnung abrechnen. Der Eigentümer hat dann zwölf Monate Zeit, den Anteil zu erstatten oder in der jährlichen Betriebskostenabrechnung zu verrechnen.

Ausnahmen von der CO2-Aufteilung

Schränken staatliche Vorgaben die Möglichkeiten energetischer Sanierungen für Eigentümer erheblich ein, müssen sie sich weniger stark oder gar nicht am CO2-Preis beteiligen. Dabei geht es z. B. um Denkmalschutzvorgaben, die Dämmungsmöglichkeiten einschränken, oder Lagen in Milieuschutzgebieten mit strikten Vorgaben für Veränderungen am Erscheinungsbild.

Nichtwohngebäude: Stufenmodell Ende 2025?

Bei Nichtwohnhäusern wie Geschäften und Büros zahlen Mieter und Vermieter jeweils die Hälfte, es sei denn, sie vereinbaren vertraglich etwas anderes. Bis Ende 2025 soll auch hier ein Stufenmodell eingeführt werden.

Was jetzt wichtig ist

Mit steigendem CO2-Preis steigen künftig auch die Kosten, die Eigentümer selbst zu tragen haben. Je schlechter die Energieeffizienz einer Immobilie ist, umso höher ist die regelmäßige Belastung der Eigentümer, die es gegen die Aufwendungen für Effizienzverbesserungen oder die Kosten für einen Wechsel des Heizungssystems abzuwägen gilt.

Wer jetzt in energetische Sanierungen investiert, reduziert langfristig nicht nur CO2 -Kosten, sondern steigert den Wert der Immobilie. Gleichzeitig werden Eigentümer entlastet, wenn gesetzliche Vorgaben Sanierungsmaßnahmen einschränken – eine differenzierte Betrachtung der Immobilie wird also immer wichtiger.

Linda Madir

Bereichsleiterin Geschäftskunden MONTANA Energieversorgung GmbH & Co. KG

Linda Madir hat viele Jahre Erfahrung in der Energieversorgung für die Immobilienwirtschaft und berät Hausverwalter zum Einkauf von Gas und Strom in ihren Liegenschaften. Ihre Stärke: Individuelle Ansprüche in ganzheitlichen Konzepten erfüllen.